-

文章 · 2026年01月13日

Flex蛋白质组学工作站如何优化BCA/Bradford/ELISA蛋白质检测过程?

阅读全文 -

文章 · 2026年01月13日

Opentrons Flex蛋白质组学工作站:如何帮助加速蛋白质组学研究?

阅读全文 -

文章 · 2026年01月12日

Flex蛋白质组学工作站:蛋白质分析中的自动化突破

阅读全文

随着生物科研实验的迅猛发展,人工操作固有的局限日益凸显——重复性低、错误率高、易疲劳且高通量实验耗时漫长,这使得自动化技术逐渐成为实验室进行批量液体处理的首选方案。然而,当前市面上的自动化设备普遍要求操作员具备编程基础,高昂的培训成本与应用门槛严重制约了自动化的普及。正是为了破解这一核心难题,Opentrons AI 应运而生。

Opentrons AI 通过自然语言生成可执行代码,将自动化设备转化为科学家“零代码”操控的智能终端,让实验室资源真正服务于创新发现而非流程消耗。这一突破性工具与 Opentrons 全开放生态系统无缝集成,让科学家无需复杂编程即可掌控自动化实验的每个环节。

全球科学家与自动化设备比例仅为10:1,大量重复性操作仍在消耗科研人力。传统自动化设备面临两大瓶颈:

高门槛:需专业编程能力配置复杂协议

封闭性:硬件封闭难以适配创新实验

Opentrons的破局思路:基于全球超10,000台开源机器人(覆盖全球顶尖高校与药企)的实践沉淀,将AI与模块化硬件深度融合。

对话式实验设计:直接输入实验步骤文本(如“将A板第1列样品转移至B板,37℃震荡孵育30分钟”),AI自动生成可执行代码

实时冲突检测:自动识别耗材位置冲突、液体参数异常等问题,生成优化建议(如移液路径规划)。

云端仿真测试:代码运行前通过虚拟环境模拟,降低实验失败率。

应用场景理解:基于Claude 3.7大语言模型,针对实验室场景训练专用算法,支持基因组学、蛋白组学、合成生物学等领域实验协议生成,代码兼容性通过OT-2/Flex API全功能验证。

预置协议库:集成上千个开源实验协议,涵盖高通量筛选、药物递送等高频场景,支持用户直接调用或二次开发。

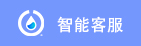

国际案例——卡内基梅隆大学

卡内基梅隆大学Gabe Gomes 团队与Opentrons合作。利用大型语言模型(LLMs)来创建具有自然语言提示的实验室自动化流程,甚至仅用4分钟精准复现诺奖级研究成果。

这项突破荣登《Nature》。

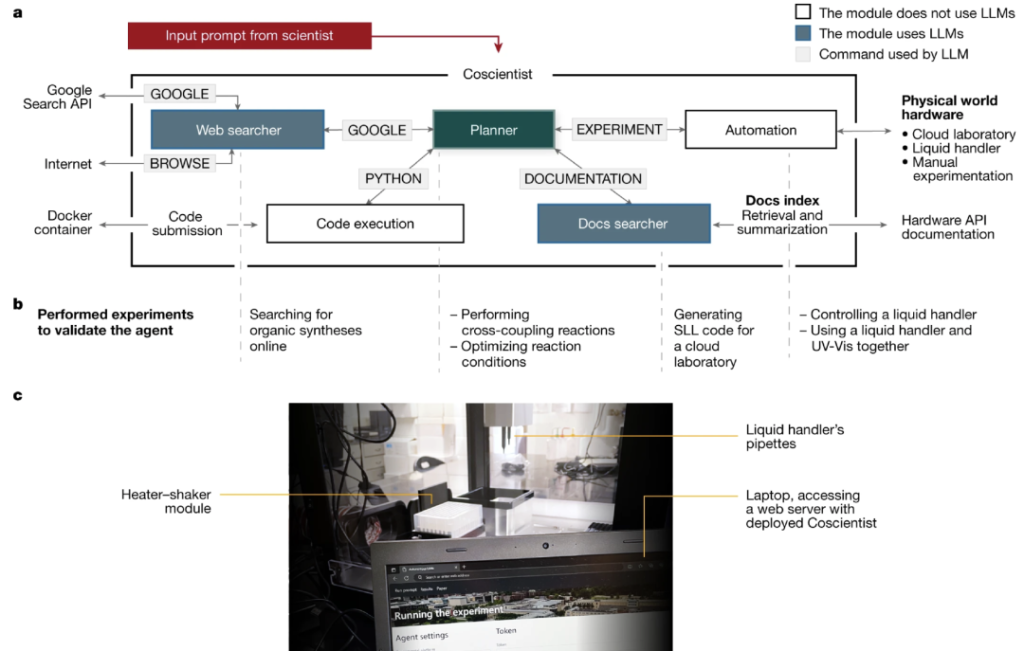

国际案例——德克萨斯大学医学分校

德克萨斯大学医学分校的首席人工智能官 Peter McCaffrey 正在构建可编程、可配置且持续改进的自动化实验室。他的团队不仅运用Opentrons Flex 自动化结合 Opentrons AI 来加速研究进程,更致力于系统化发现,在不影响研究范围和质量的情况下,扩大疫苗研发和预防疗法等项目的规模。

国内案例——浙江大学

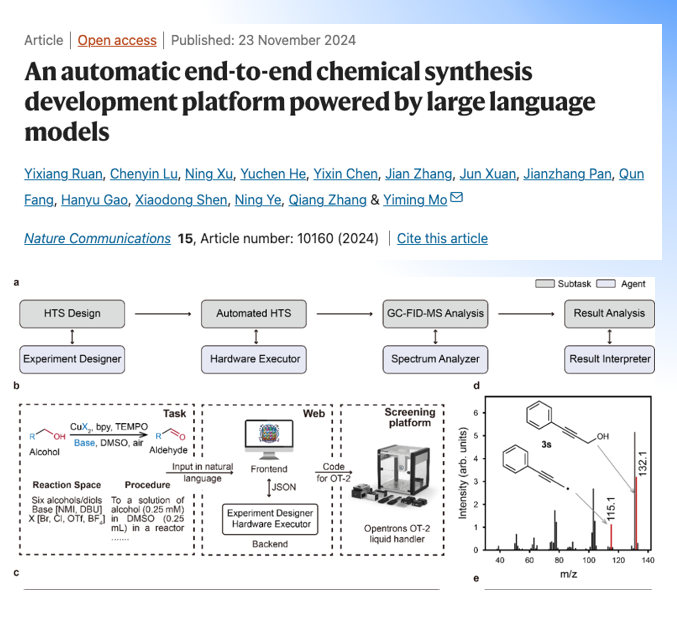

浙江大学化学工程与生物工程学院在《Nature Communications》发表最新研究成果,基于 GPT-4 驱动的反应开发框架(LLM-RDF),构建自动化化学合成开发平台。其中,Opentrons 移液工作站结合 AI,用于 HTS 底物筛选、动力学研究及光催化反应条件优化等实验。

经验丰富的服务团队和强大的生产支持团队为客户提供无忧的订单服务。

简体中文

繁體中文

English

日本語

한국인